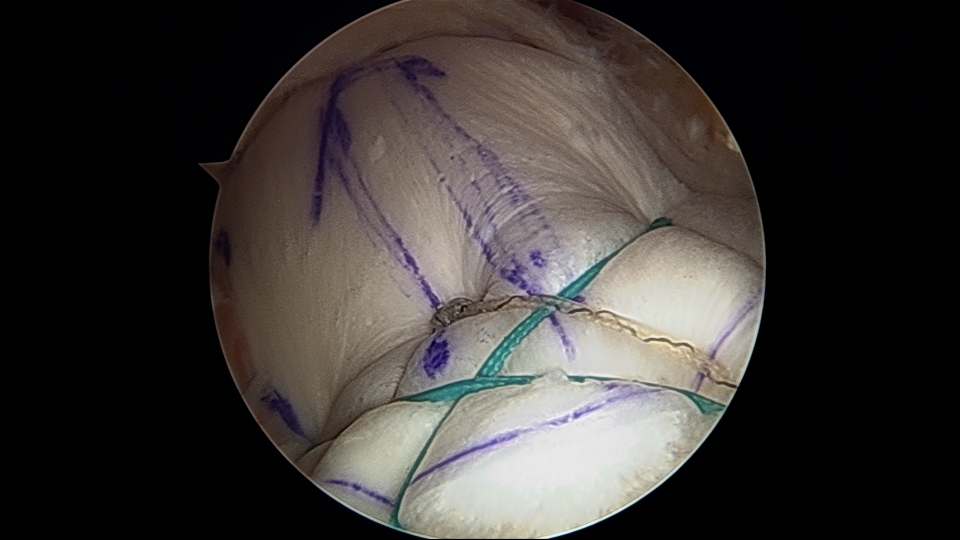

회전근개는 4개(극상건,극하건,소원근,견갑하근)의 근육(힘줄)로 이루어져 있습니다. 이중 극상건의 파열이 가장 많이 발생하는데, 이런 회전근개 완전파열의 경우에도 남아있는 회전근개(퇴축된 극상건 포함, 극하건, 견갑하근)가 있다면 어깨의 움직임은 여전히 가능합니다. 이점이 회전근개 완전파열을 진단받은 환자분들이 가장 의아해 하며, “어깨가 이렇게 잘 움직이는데 완전파열이 된 것이 맞나요?” 라는 질문을 하게됩니다.

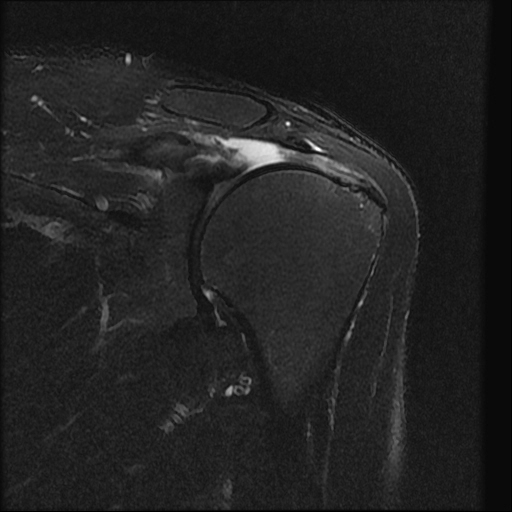

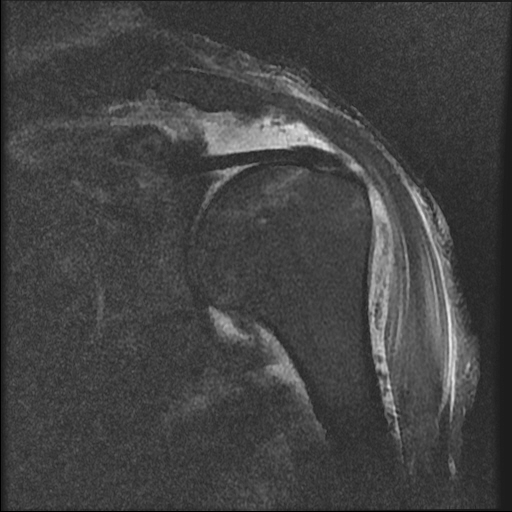

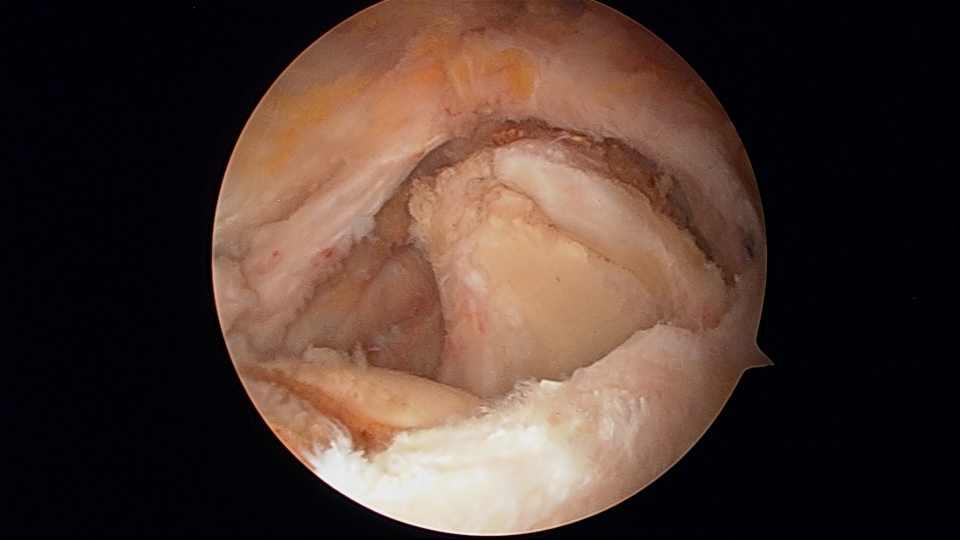

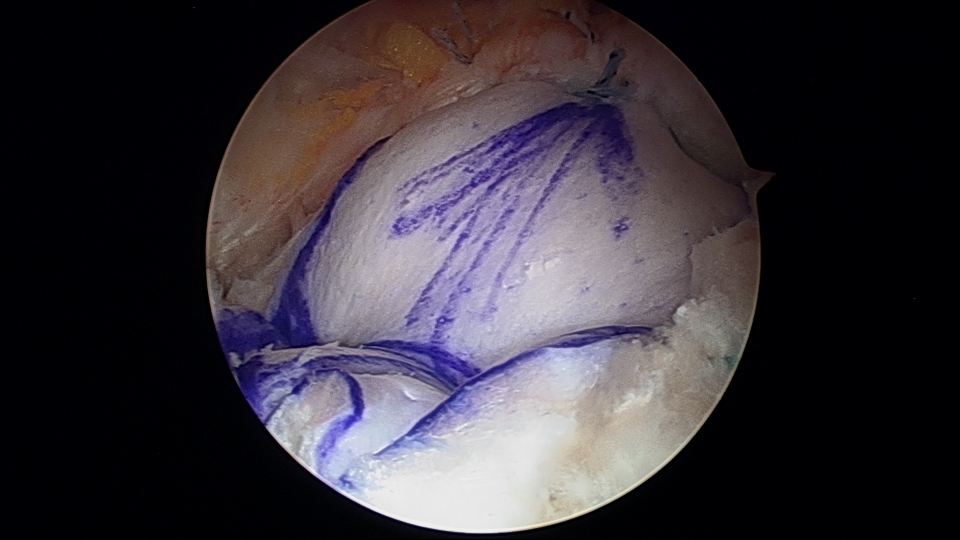

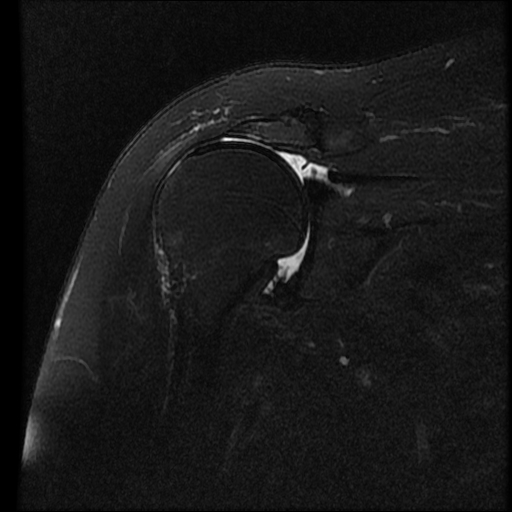

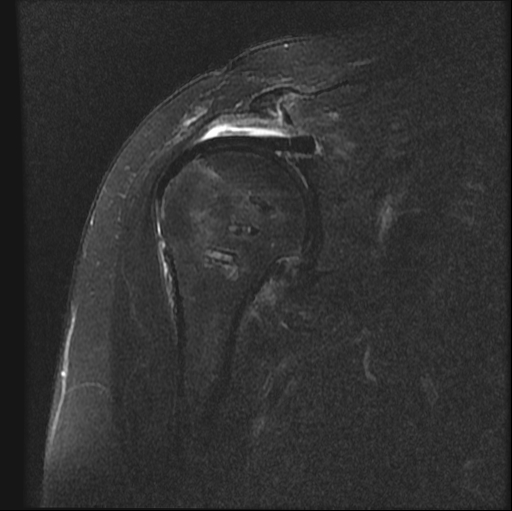

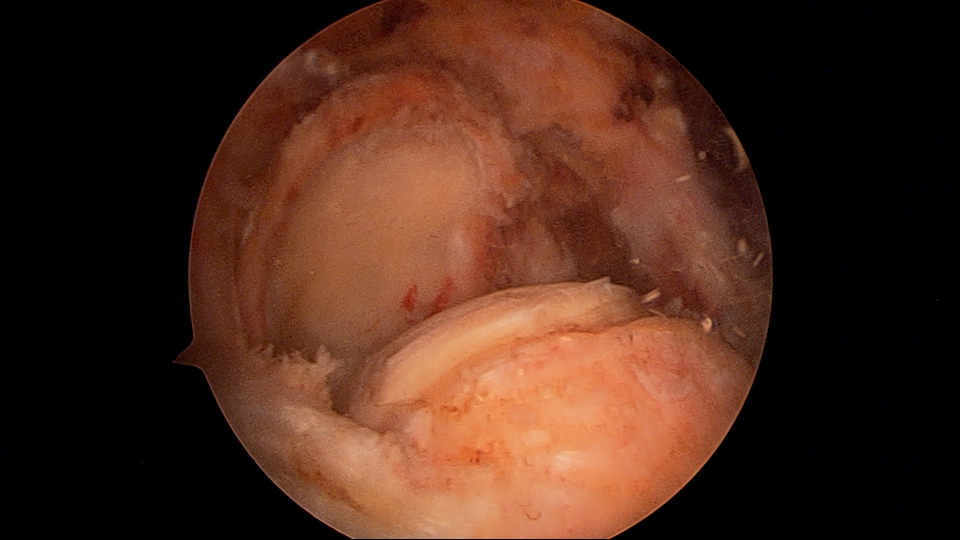

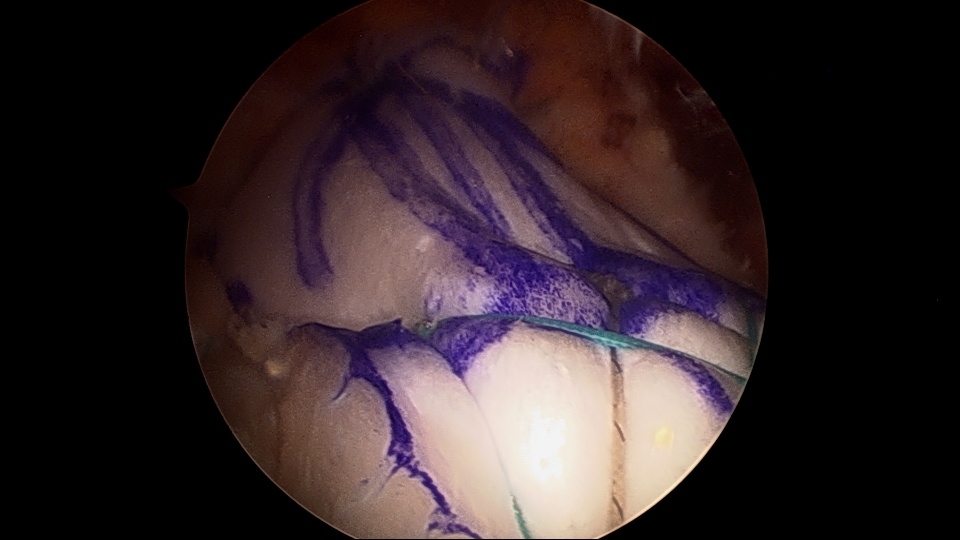

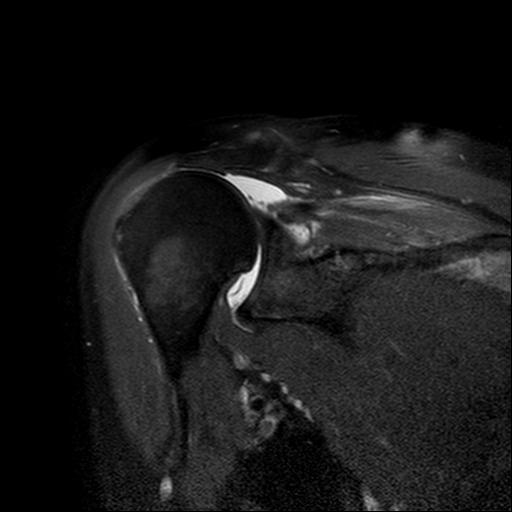

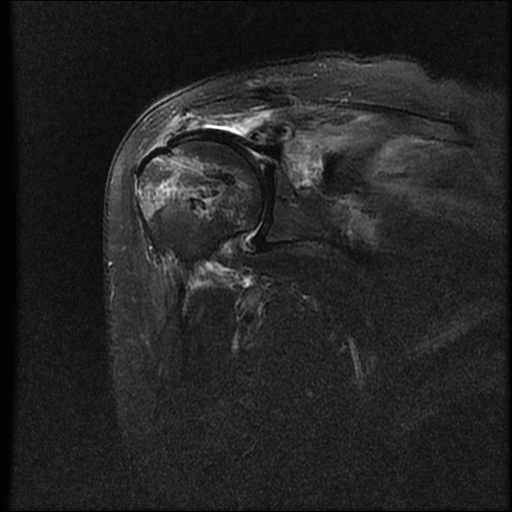

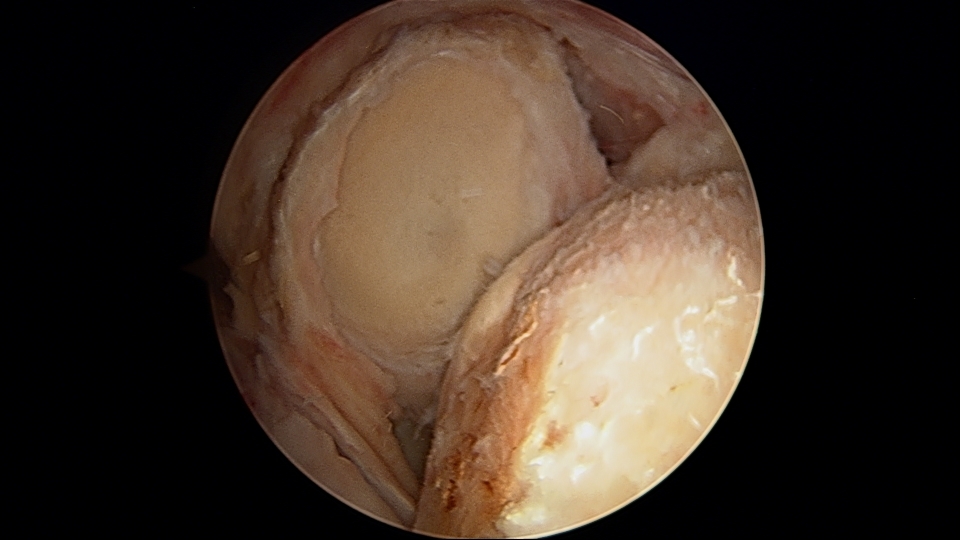

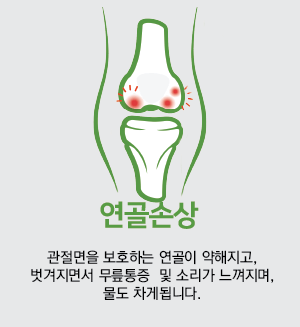

물론, 극상건이 완전파열된 초기에는 남아있는 힘줄에 의해 어깨관절이 정상적으로 움직이게 됩니다. 그러나 파열이 방치되게 되면 끊어진 극상건은 퇴축되어 딸려 올라가게 되어, 어깨를 덮어주고 눌러주는 역할을 상실하며, 남아있는 힘줄(극하건,견갑하근)에도 손상이 동반되면서 상완골두를 관절와에 붙잡아주던 역할을 상실하게되면, 어깨관절이 느슨해지면서 흔들리고 어긋나게 되는 상황이 진행됩니다. 이런 상황이 발생하면, 어깨관절이 부분적으로 빠지게 되는 아탈구가 동반되며 관절면의 불규칙한 움직임에 의한 연골손상과 마모가 발생하는데 이를 회전근개 파열로 초래된 관절병증(관절염) CTA(Cuff Tear Arthropathy)라고 부릅니다.

극상근의 파열이후 회전근개에 발생하는 관절병증(관절염)에서 상완골두는 어깨관절에서 빠져 위로 올라가는 경우(전상부 아탈구)가 발생하는데, 이는 상완골두를 견갑골 관절와에 밀착시켜 붙잡아주고, 눌러줘서 정상적인 어깨의 움직임을 담당하는 극상건이 파열되면서 회전근개가 상완골두를 붙잡는 기능이 소실되게 되며, 그 결과 어깨를 옆으로 들어올리는 삼각근에 의해 상완골두가 관절안에서 밀착되어 움직이지 못하면서 위로 끌어 올려지면서 아탈구가 발생하는 상황입니다. 위로 끌려 올라간 상완골두는 관절면(관절와)을 망가뜨림과 동시에 견봉에도 부딪히게 되면서 해당부위에 관절염을 유발하게 되고, 어깨에서 아탈구가 발생하면서 팔을 스스로는 옆으로 들어올릴수 없고, 반대편 손으로 받쳐서 올려야 올라가는 가성마비(Pseudoparalysis) 증상까지 발생하게 됩니다.

가성마비(Pseudoparalysis) : 경추디스크나 신경손상에 따른 마비증상으로 어깨가 안 움직이는게 아니라 회전근개 파열과 관련되어 어깨가 움직여지지 않는 경우로 회전근개 파열이 발생한 뒤 어깨에 움직임이 원활하지 않거나, 아예 들어올리는게 불가능한 경우를 말하며, 회전근개 손상이외에도 삼각근의 파열에 의해서나, 회전근개 손상이 장시간 방치되어 아탈구를 동반한 관절병증이 있을때도 발생하게 됩니다.